Crimes quase verdadeiros

Os limites entre a ficção e o jornalismo

ficaram cada vez mais tênues desde o início do século XX. Sem entrar no campo do

jornalismo literário, aquele que traz à tona as histórias além da notícia, mas

que não ultrapassa as barreiras da realidade, a ficção tem se apropriado da

objetividade em narrativas que misturam estilos, buscando apresentar diferentes

pontos de vista ao leitor. Um dos gêneros mais populares no mundo – e de

modesta repercussão no mercado brasileiro -, o thriller, sobrevive dessa mescla de noticiário para desenvolver

personagens ambíguos (sem ambiguidade, não existe suspense) e desvendar crimes.

Buscar inspiração na realidade é próprio da

literatura, porém a forma de tratar a ficção como fato verídico é que traz um

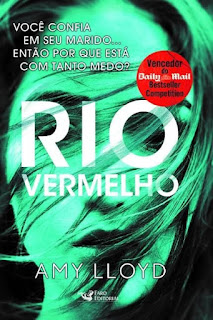

novo sabor em textos como Rio Vermelho (Faro Editorial, R$

39,90), que garantiu à britânica Amy Lloyd o prêmio de melhor romance de

estreia Daily Mail/Penguin House, selecionado por um júri de especialistas em

histórias de suspense. Mais do que a

forma – já conhecidíssima – de mesclar à narrativa trechos de noticiário

ficcional para contar a saga de uma mulher que se apaixona pelo acusado de um

crime, o tema é objeto de estudos sociológicos e de vasta abordagem

jornalística. A protagonista é Samantha, uma inglesa solitária que luta para

provar a inocência do homem que cumpre pena numa cadeia da Flórida pelo brutal

assassinato de uma menina. Uma aproximação comum a tantas outras mulheres, que

enviam cartas e forçam intimidade com detentos, fascinadas pelo desafio de recuperar

socialmente alguém que foi injustamente acusado.

A trajetória de Samantha parece com a de Lorri

Davis, que se interessou pelo badalado caso de Damon Echols, condenado com mais

dois adolescentes, em 1994, pelo assassinato de três meninos de oito anos, no

Arkansas. Lorri, que se casou com Damon na cadeia, em 1999, participou

ativamente da campanha para demonstrar a ausência de provas contra o marido e

os dois amigos. Em Nó

do Diabo (Record, R$ 55), a jornalista Mara Levitt faz uma minuciosa

reconstituição do processo, demonstrando o quanto o pré-julgamento sobre os

hábitos pouco convencionais de três rapazes levou-os à condenação. Depois de 18

anos presos, o trio foi liberado por ausências de provas devido ao clamor

público em favor deles, que tiveram apoio de artistas de cinema, depois do

lançamento de um documentário sobre o caso, inspirando um filme do cineasta

Atom Egoyan.

Sem evocar a realidade, C.L. Taylor traz em A

farsa (Bertrand Brasil, 49,90) o que diversos escritores, entre eles

Paul Theroux, com A Suíte Elefanta (Alfaguara, R$ 39,90), e Alex Garland, com A

praia ( Rocco, R$ 60), apresentaram: a desmistificação da aura de

santidade de retiros espirituais do Oriente. Longe de comparar Taylor a

Theroux, em seu conto sobre o desencanto de um casal de americanos com a

realidade na Índia, ou a Garland, que mostra os desencontros de uma comunidade hippie

numa ilha escondida na Tailândia, este thriller

cresce tremendamente quando se detém nas passagens que levarão ao crime, tendo

um retiro no Nepal como cenário. O desenvolvimento rasteiro de personagens adultos

com mentalidades adolescentes, no entanto, compromete a trama, que parece mais

apropriada a um filme de suspense sobre jovens ocidentais em férias. A

farsa, contudo, não ludibria o leitor que gosta de um bom suspense: é impossível

deixar o livro de lado antes de descobrir o culpado pelas atrocidades

cometidas.

Sem evocar a realidade, C.L. Taylor traz em A

farsa (Bertrand Brasil, 49,90) o que diversos escritores, entre eles

Paul Theroux, com A Suíte Elefanta (Alfaguara, R$ 39,90), e Alex Garland, com A

praia ( Rocco, R$ 60), apresentaram: a desmistificação da aura de

santidade de retiros espirituais do Oriente. Longe de comparar Taylor a

Theroux, em seu conto sobre o desencanto de um casal de americanos com a

realidade na Índia, ou a Garland, que mostra os desencontros de uma comunidade hippie

numa ilha escondida na Tailândia, este thriller

cresce tremendamente quando se detém nas passagens que levarão ao crime, tendo

um retiro no Nepal como cenário. O desenvolvimento rasteiro de personagens adultos

com mentalidades adolescentes, no entanto, compromete a trama, que parece mais

apropriada a um filme de suspense sobre jovens ocidentais em férias. A

farsa, contudo, não ludibria o leitor que gosta de um bom suspense: é impossível

deixar o livro de lado antes de descobrir o culpado pelas atrocidades

cometidas.

Comentários

Postar um comentário